事業計画書を書いてみよう

それでは事業計画書を書いていきましょう。「事業計画の前に事業戦略」とお伝えしているように、まず、事業計画書を書く前に事業戦略を練る必要があります。それは、申請を通すためだけではなく、事業を成功させるため。自身が一部負担して投資する以上、その事業を成功させる必要があります。そのために、事業戦略をしっかり練ってから、それを事業計画書に落とし込んでいきましょう。事業戦略については、「事業計画書作成のポイント」ページもご参考ください。ここでは、事業戦略が練ってあることを前提として進めていきますね。

事業戦略についてご相談したい場合はご相談サービスをご利用下さい。

事業計画書作成の流れ

(1)会社と事業の紹介

まずは自分達がどんな会社かということを明確に伝えましょう。沿革、資本金、体制、設備や資産、業績推移など、事業の内容が明確にわかるように伝えることは勿論ですが、現在の状況・課題もしっかり伝わるように明記していきましょう。

(2)マクロ環境の把握

マクロ環境とは、企業が属する業界を取り巻く外部環境のことです。 企業にとってコントロール不可能であり、企業とは無関係に起きていること、具体的には政治的環境(Political)、経済的環境(Economic)、社会的環境(Social)、技術的環境(Technological)の4つを言います。難しいことを書く必要はないのですが、あらゆる環境変化の中で、自分達の企業はこんな立場にあるということを把握していることをまず伝えると良いと思います。

その上で、この状況の中、今後、このようなことに取り組んでいったらどうかと考えている、ということを記載すると良いでしょう。例えば明確にわかっている変化の1つとしては人口減少です。当たり前の様に潤っていたウェディング業界も、今は苦境に立たされています。そんな風に、避けては通れない事象があり、それをどう捉え、どう向き合っていくかを考え、記載することも必要です。自社・自身を客観的に捉えられているかを示すような項目です。

(3)新規事業案、新サービス・新商品の紹介

事業戦略を練った上で、どんな新規事業や事業変換を行うのか、具体的に明記しましょう。社会貢献性やスケーラビリティーを訴求するのも一つです。最終的には、国は補助金を税金で回収するため、「たくさん税金を回収できそうだ」と感じてもらえるのは好印象です。そういったことも想定しながら伝えていきましょう。新しい商品やサービスがある場合は、具体的なイメージをわかりやすく説明すると良いでしょう。イメージを伝えるのに無償のイラストを使うのも良いですし、頭の中を整理するのにまずは手書きでまとめてみるのも良いと思います。何より相手に伝わることが一番重要です。

(4)根拠を示す調査・分析

事業計画書作成のポイントページでも触れましたが、ある程度、調査・分析をし、根拠を示すことは重要です。

特にAB3C分析をするなら

-

自社分析(自社の特徴や強みは?)

-

市場分析(検索ボリューム、何を求めている?)

-

競合分析(どんなところが競合で、何を訴求している?)

が必要になります。ただ、ここはできる範囲で進めるとして、最低限、自社分析をした上で、市場分析(検索ボリューム、何を求めている?)にだけ少し踏み込みこんでみましょう。手法は事業計画書作成のポイントページでご紹介した通りです。ぜひ取り組んでみてください。委託したい場合はお申込み下さい。

(5)SWOT分析(クロスSWOT分析)

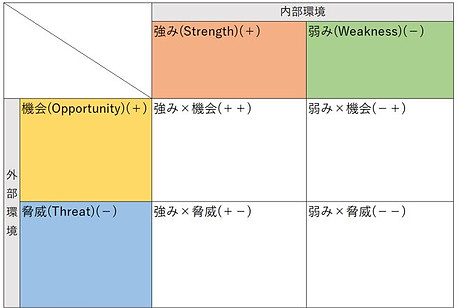

SWOT分析とは、自社の外部環境と内部環境をStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素で要因分析することで、既存事業の改善点や伸ばすべきポイント、新規事業の将来的なリスクなどを見つけることができるフレームワークです。特にクロスSWOT分析をすることで、外部環境と自社環境の両面から考えて、戦略の案を整理することができ、その中からもっともよいと思われる案をピックアップして深く検討することも可能です。

すべてのパターンを網羅するわけではなく、選別したものをわかりやすくまとめるためのフレームワークですので、書式や考え方の流れはわかりやすいですが、無理に当てはめようとすると結論としての戦略がわかりづらくなることもあるため、この書式にこだわる必要はありません。

(6)アンゾフのマトリクス

こちらは参考までにですが、必要性が生じた場合は取り入れてください。

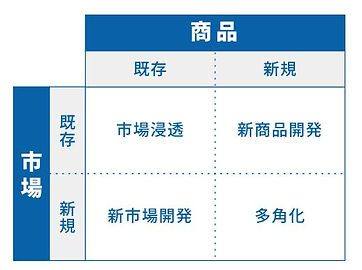

アンゾフのマトリクスとは、

-

市場浸透(既存市場に既存製品・サービスを提供し続ける場合)

-

新商品開発(既存市場に新商品・新サービスを提供する場合)

-

新市場開拓(既存商品・サービスで新市場に挑む場合)

-

多角化(新商品・新サービスで新市場に挑む場合)

を表しています。市場浸透が従来の事業の延長であり、そこからどこを目指すのかを表す時に使います。多くの事業において、既存事業とのシナジーを考えると思います。既存事業にもシナジーが生まれる資産の獲得に対して、補助対象から外されないようにするための図と捉えてください。新規事業の新規性を明確に伝え、獲得資産が明らかに新規事業に必要であるということを伝える際にご利用下さい。

(7)獲得すべき資源と獲得費用

新規事業を実現するために必要なモノ、コト、を列挙し、それぞれの獲得費用も明記しましょう。それらを補助金の補助経費の分類に沿ってまとめ直します。経費とそのうちの補助額を表示にします。

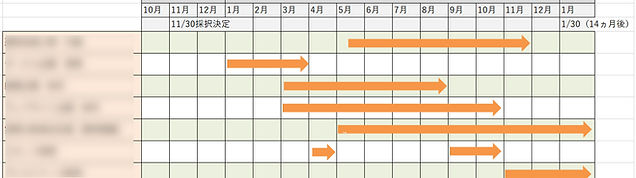

(8)実施体制と大まかなスケジュール

誰が何をやるか、といった実施体制や大まかなスケジュールを立てます。事業完了までは約1年ちょっとしかありませんので、どこまでに何を終わらせる必要があるのか、確認して提示しましょう。

(9)収支計画

事業再構築補助金の要件で、求められる収益増加が見込めるということを示す必要があります。そのため、5年分の収支計画を表にしてまとめましょう。サービスの場合、担当する従業員一人当たり1か月でどのくらいの金額を稼げるのかを書きます。収益��は従事する人数に比例します。